Haraguchi Naoko, fille du mangaka, raconte son père et témoigne de son existence auprès de lui.

On a beaucoup écrit sur l’art de Mizuki Shigeru, mais comment était-il en tant que personne et surtout en tant que père de famille ? Nous avons posé la question à sa fille, Haraguchi Naoko, qui, avec son mari, gère l’œuvre du mangaka à travers leur société, Mizuki Productions.

Lorsque vous êtes née, votre père avait déjà la quarantaine, n’est-ce pas ?

Haraguchi Naoko : Oui, c’est exact.

Enfant, comment voyiez-vous votre père ?

H. N. : C’était un bourreau de travail. Il travaillait à la maison, mais il pouvait très bien être ailleurs car nous ne le voyions jamais. Il dessinait tout le temps, du matin au soir. Le dîner était le seul moment de la journée que toute la famille passait ensemble. Je jouais généralement avec ma sœur, qui a quatre ans de moins que moi. Nous nous faufilions parfois dans le studio de papa et il nous laissait rester s’il n’était pas trop occupé. Il y avait des mangas partout et nous pouvions passer des heures à les lire. D’autres fois, il perdait patience et nous ordonnait de partir. Surtout quand j’étais enfant, papa travaillait sur des mangas qui étaient publiés en série dans des magazines hebdomadaires. Il avait donc un emploi du temps extrêmement serré et il ne pouvait pas se permettre de prendre du temps libre, encore moins de jouer avec nous. Cela dit, il chérissait certainement toute sa famille. Je me souviens qu’à chaque fois que nous avions une fête sportive ou une journée portes ouvertes à l’école (lorsque les parents ont la possibilité d’observer le comportement de leurs enfants en classe et dans l’environnement scolaire), j’écrivais une lettre et la laissais sur son bureau, en espérant qu’il vienne me voir. Il ne l’a jamais fait (rires), mais il a gardé toutes mes lettres.

Il semble que votre père était aussi un grand lecteur.

H. N. : En effet, son studio était rempli de livres et de documents sur ses sujets favoris. Il lisait rarement les mangas des autres – il était trop occupé à créer ses propres histoires – mais il avait beaucoup de livres sur le folklore mondial, et des ouvrages consacrés à la religion, à la danse et aux coutumes sociales. Bien sûr, il avait beaucoup de livres et de documents sur les fantômes et les yôkai (voir Zoom Japon n°75, novembre 2017), et pas seulement ceux du Japon. Il s’intéressait beaucoup à la culture mondiale. Il a visité plusieurs pays pour faire des recherches sur ces sujets.

Dans une interview publiée dans Zoom Japon (n°67, février 2017), la fille du mangaka Kamimura Kazuo a déclaré que sa mère n’aimait pas vraiment le travail et le mode de vie de son père. Que pensait votre mère du travail de votre père ?

H. N. : Elle ne le détestait pas. Elle a peut-être été surprise par le genre de vie qu’il menait lorsqu’ils se sont mariés et sont venus vivre à Tôkyô, et elle a réalisé à quel point il était pauvre, mais elle a vu que c’était un homme qui travaillait dur et qui était vraiment passionné par son travail, alors elle l’a soutenu du mieux qu’elle pouvait. Elle faisait toujours attention à ne pas le déranger, et lorsqu’il faisait une pause, elle était toujours prête à lui offrir une tasse de thé.

L’une des œuvres les plus connues de votre père est Komikku Shôwa-shi [Une histoire de l’ère Shôwa (1925-1989) en manga, inédit en français], publiée en plusieurs volumes. Vous êtes né dans les années 1960, en plein boom économique. Quelle était l’attitude de votre père vis-à-vis de cette période de l’histoire du Japon ?

H. N. : La période d’après-guerre au Japon a été caractérisée par un énorme effort pour moderniser le pays et développer son industrie. La science était à l’honneur, y compris la recherche sur l’énergie atomique. Cela a eu pour effet secondaire malheureux d’endommager l’environnement (par exemple, par la pollution de l’air et de l’eau) et de perturber les liens humains qui avaient été si importants dans le passé. La tradition était considérée comme démodée et était remplacée par un nouvel ensemble de valeurs. Papa n’a pas du tout aimé ces changements. En tant que personne qui ressentait un lien fort avec la nature, il ne pouvait pas approuver ces pratiques. C’est pourquoi il a créé de nombreux mangas et écrit des essais affirmant que l’homme faisait partie du monde naturel et avait le devoir de l’aimer, de le respecter et même de le craindre.

En grandissant, quel type de relation avez-vous eu avec votre père ?

H. N. : Quand j’étais enfant, j’aimais vraiment dessiner et j’étais assez douée pour mériter les éloges de mon professeur. Mais mes camarades de classe disaient simplement : “Bien sûr qu’elle est bonne : son père est mangaka”. Ce genre de commentaire m’a toujours rendue folle. Je voulais être acceptée pour ce que j’étais. Après tout, c’est moi qui avais fait ce dessin, pas mon père. À partir de ce moment-là, j’ai essayé de garder mon identité secrète [Mizuki était le nom de plume de son père, tandis qu’elle était connue sous son vrai nom, Mura]. Aujourd’hui, bien sûr, je suis fière de mon héritage et je profite de chaque occasion pour parler de lui et de son art, mais jusqu’à ce que je rejoigne Mizuki Pro, alors que j’avais la trentaine, je n’ai jamais donné cette information et je n’ai révélé l’identité de mon père qu’à contrecœur si quelqu’un me le demandait.

J’ai lu quelque part que vous avez même été malmenée parce que vous êtes la fille de Mizuki.

H. N. : C’est ma sœur. On se moquait d’elle parce que son père était célèbre pour dessiner des yôkai. “Tu sais que les yôkai n’existent pas ?” lui a dit un autre enfant. “Alors ton père n’est qu’un menteur !” Elle est rentrée de l’école en courant et en pleurant.

N’avez-vous jamais pensé à devenir vous-même un artiste de manga ?

H. N. : L’idée de travailler dans le domaine du manga ou de l’anime me plaisait, mais j’avais toujours peur de vivre dans l’ombre de mon père. Il est difficile d’être à la hauteur des attentes lorsque votre père est une si grande figure culturelle. En fait, j’ai aidé mon père pendant une courte période. Comme vous le savez, ses dessins sont très détaillés. Il m’a demandé d’ajouter tous ces petits points dans les images, ce qui est un travail difficile et fastidieux. Comme vous pouvez l’imaginer, je me suis vite ennuyée et fatiguée, et il en a conclu que je n’avais aucun enthousiasme pour les mangas et ne m’a plus jamais demandé de le faire.

Si vous aviez eu une véritable passion pour cet art, vous auriez été prête à faire même un travail aussi humble, n’est-ce pas ?

H. N. : Exactement. Quand quelqu’un commence comme assistant, il doit s’occuper de tâches telles que dessiner les bordures des cadres et remplir les espaces avec de l’encre noire. Dessiner des points, d’ailleurs, était l’une des principales tâches des assistants de mon père. Cela peut sembler simple, mais ça ne l’est pas. Vous devez avoir une main sûre dans la mesure où ces centaines ou milliers de points doivent tous se ressembler.

En parlant d’assistants, même Tsuge Yoshiharu (voir Zoom Japon n°87, février 2019) a travaillé pour votre père.

H. N. : Oui, il a travaillé avec papa dans la seconde moitié des années 1960, mais l’appeler assistant ne lui rendrait pas justice. Après tout, au moment où il a commencé à aider papa, il était déjà un artiste de manga très respecté. Il habitait non loin de chez nous, à l’étage d’un restaurant de râmen (voir Zoom Japon n°26, décembre 2012), et il venait souvent nous aider. Il arrivait que papa soit à court d’idées pour l’intrigue et qu’il demande des suggestions à Tsuge. De plus, papa avait du mal à dessiner les personnages féminins, alors que Tsuge était célèbre pour ses jolies filles, c’est pourquoi on lui confiait toujours le soin de les dessiner. Un autre assistant qui allait devenir un artiste célèbre était Ikegami Ryôichi. Il venait d’Ôsaka et a travaillé avec nous pendant près de deux ans avant de commencer sa carrière solo.

En moyenne, combien d’assistants travaillaient avec votre père ?

H. N. : Le pic a été atteint dans les années 1960, quand il était très occupé et employait sept ou huit assistants, mais la moyenne était probablement plus proche de cinq. Il a rénové et agrandi notre maison, ajoutant des pièces et un grenier, afin que les assistants puissent vivre avec nous. Dans les années 1980, lorsqu’il a décidé de travailler moins parce que cela affectait sa santé, ils n’étaient plus que deux ou trois.

Votre mère s’occupait-elle de tout le monde comme dans une écurie de lutteurs de sumo ?

H. N. : Non, ce n’était pas comme ça. Nous partagions la même cuisine et chacun cuisinait pour son compte. Mais lorsqu’une échéance approchait, tout le monde était très occupé et ma mère préparait les repas pour tout le personnel. La plupart des assistants étaient de jeunes hommes célibataires qui avaient déménagé à Tôkyô et à qui la famille manquait. En conséquence, les plats de ma mère étaient très appréciés auprès d’eux.

Votre père était célèbre non seulement pour son travail, mais aussi pour son mode de vie original et non conventionnel. Ressentiez-vous la même chose de son vivant ?

H. N. : C’est difficile de remarquer ces choses quand on grandit avec cette personne et qu’on la voit tous les jours. Pour vous, tout ce qu’il fait ou dit est normal. Même le fait qu’il lui manque le bras gauche (il l’avait perdu pendant la guerre) était quelque chose que j’acceptais sans broncher, d’autant plus qu’il faisait tout sans aide. La seule chose qu’il ne pouvait pas faire était de se couper les ongles (rires), alors il demandait à ma mère. Puis un jour, alors que j’étais au collège, nous sommes sortis nous promener et, pour la première fois, j’ai remarqué que les gens se retournaient en voyant qu’il n’avait qu’un seul bras. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’être manchot était tout sauf normal, et que les autres personnes le considéraient comme quelque chose de bizarre ou d’effrayant. Mais papa s’en fichait. Il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de lui. Il portait même des chemises à manches courtes sans essayer de cacher le fait qu’il lui manquait un bras. En repensant à son style de vie et à sa mentalité, je vois maintenant qu’il était différent. La société japonaise encourage les gens à se conformer aux règles non écrites et aux coutumes communes, et tout le monde a tendance à agir de la même manière en public, mais mon père suivait son chemin sans se soucier de la façon dont il était jugé. Il ne comprenait pas ce qu’il y avait de mal à être différent.

Il était fondamentalement un esprit libre, n’est-ce pas ?

H. N. : Oui, même s’il est vrai qu’il est parfois allé trop loin, comme lorsqu’il a été arrêté par la police pour avoir conduit un très vieux vélo alors qu’il ne portait que ce qui ressemblait à première vue à des sous-vêtements (rires). Il a fait sa part de choses embarrassantes.

Sur les photos et les vidéos, votre père a l’air d’une personne très gentille, décontractée et heureuse de vivre. Cependant, j’ai lu qu’en grandissant à Sakaiminato, dans la préfecture de Tottori (voir Zoom Japon n°3, septembre 2010), il était considéré comme une brute et un enfant à problèmes.

H. N. : En effet, à l’époque, il était un gakidaishô typique (un chef de bande). Le premier jour de l’école primaire, il a cherché l’enfant le plus costaud de sa classe et l’a battu pour s’assurer que tout le monde comprenait qui était le patron. Il était grand et fort et a rapidement rassemblé sous son commandement une bande d’enfants qui lui ressemblaient. Ils se battaient souvent contre d’autres bandes pour dominer le quartier. Ils n’hésitaient pas à utiliser des bâtons et à lancer des pierres, et il rentrait souvent couvert de sang. Mais il n’était pas seulement une brute égoïste ; il prenait soin de ses “soldats” et n’essayait pas de gouverner par la peur. C’est du moins ce qu’il avait l’habitude de dire.

Mizuki Shigeru est célèbre pour avoir consacré sa vie à la recherche et au dessin de yôkai (quelque 800 esprits rien qu’au Japon). D’après vous, pourquoi votre père était-il si fasciné par ces esprits ?

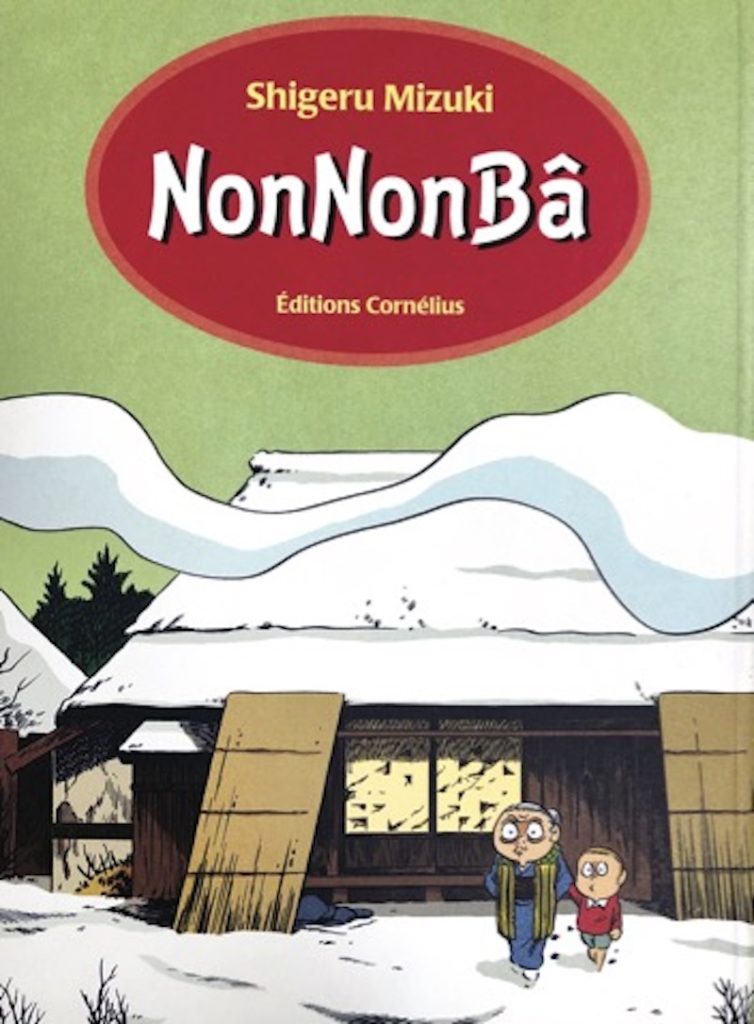

H. N. : En grandissant à Sakaiminato, il a rencontré une vieille femme nommée Kageyama Fusa qui travaillait parfois chez lui comme aide. A Sakaiminato, on a tendance à appeler les gens qui servent les dieux et Bouddha “non-non-san”, et elle était la femme d’un chaman, donc les gens l’appelaient “Non-non-bâ” (le mangaka lui a consacré un livre Non-non-bâ publié en France chez Cornélius). Elle emmenait souvent papa au Shôfuku-ji, un temple situé à environ 2 kilomètres de sa maison, où une carte de l’enfer est exposée dans le hall principal. C’était une représentation si puissante et effrayante de l’enfer qu’elle a laissé une forte impression sur son jeune esprit. Cette image et les récits effrayants de Non-non-bâ ont montré à mon père l’existence d’un autre monde peuplé d’esprits.

Votre père était aussi un philosophe en quelque sorte. Il est célèbre, entre autres, pour avoir inventé les “Sept règles pour être heureux”.

- Ne faites rien dans le but de réussir, d’être honoré ou de gagner.

- Continuez à faire ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire.

- Vous devez rechercher votre propre plaisir, et non vous comparer aux autres.

- Croyez en votre talent.

- Sachez que le talent et le revenu sont différents.

- Soyez paresseux.

- Croire au monde invisible.

Pourquoi les a-t-il écrites ?

H. N. : C’était surtout l’idée de son éditeur, pour exprimer de manière simple le message qu’il voulait faire passer. Son expérience en tant que dessinateur de manga, par exemple, lui avait appris que même si vous travaillez dur et faites ce en quoi vous croyez, vous pouvez ne pas réussir, mais que cela ne signifie pas que vous devez abandonner. La règle n° 2 est également très importante. Lorsque des artistes en herbe lui avouaient qu’ils doutaient de continuer à dessiner des mangas et lui demandaient conseil, il répondait qu’il fallait devenir obsédé par ce que l’on faisait au point de se moquer de l’opinion des autres. Mon père a enduré de nombreuses années difficiles avant de percer, alors qu’il avait déjà la quarantaine. Mais il n’a jamais abandonné parce qu’il ne pouvait s’empêcher de dessiner.

La plus célèbre d’entre elles est sans doute la règle n° 6 : être paresseux.

H. N. : Oui, et beaucoup de gens en comprennent mal le sens. Ils pensent qu’il disait qu’il fallait être oisif dans la vie, faire le moins de travail possible. Or, ce qu’il voulait vraiment dire, c’est qu’il faut travailler comme un fou quand on est jeune, de sorte que, plus tard, on puisse s’asseoir et profiter de la vie à un rythme plus lent, car le vrai bonheur ne consiste pas seulement à travailler dur. Il avait appris cette sagesse des Tolai, les habitants de l’île de Rabaul avec lesquels il s’était lié d’amitié pendant la guerre. En effet, quand on regarde le genre de vie qu’il a mené dans les années 1960 et au début des années 1970, il était tout sauf paresseux. Probablement parce qu’il a trouvé le succès relativement tard dans sa vie, il considérait les éditeurs de mangas comme des fuku no kami (dieux de la bonne fortune) et ne refusait jamais une commande de peur que s’il la refusait, ils ne la lui redemandent pas. Puis, à l’âge de 50 ans, il a ressenti une douleur à la poitrine et s’est effondré. Il a alors compris qu’il avait besoin d’une pause et, dans les années qui ont suivi, il n’a travaillé que sur des projets qui lui plaisaient vraiment. Mais malgré tout, et assez ironiquement, il n’a jamais mis en pratique ce qu’il prêchait. Il était un bourreau de travail dans l’âme et a continué à dessiner et à donner des interviews presque jusqu’à la fin. Il n’a jamais réussi à devenir paresseux.

Propos recueillis par Gianni Simone